L’excuse de la bonne foi en matière de diffamation : l'équilibre délicat du contrôle de proportionnalité

Le délit de diffamation est une infraction complexe et ancienne. Complexe, car il touche à la fois à un sentiment interne, lié à la vertu individuelle, et à un sentiment externe, lié à la réputation. Ancienne, car elle trouve ses racines dans les valeurs de dignitas, gravitas et auctoritas, piliers des sociétés gréco-romaines, qui étaient protégées par le délit d’iniuria. Ce dernier regroupait à la fois les blessures physiques et morales1.

L’incrimination de la diffamation a traversé les différents régimes politiques, mais elle est restée peu exploitée, étant souvent réglée par un duel sous l’ancien régime. La réparation corporelle était alors perçue comme une compensation symbolique de l’atteinte à l’honneur2.

La loi du 29 juillet 1881, portant sur la liberté de la presse, intervient dans un contexte de rationalisation du droit initié par le mouvement positiviste. Cette loi tente de concilier la liberté d’expression, essentielle dans une société démocratique, et les abus de cette liberté qui portent atteinte au sentiment d’autrui. Il s’agit de relativiser les sentiments personnels pour préserver la liberté collective d’expression.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit ainsi la diffamation :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Pour que le délit de diffamation soit constitué, trois éléments matériels doivent être réunis :

- L’allégation ou l’imputation d’un fait.

- L’atteinte à l’honneur ou à la considération.

- Un fait vérifiable, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire.

Cependant, même lorsque ces éléments sont réunis, deux moyens permettent de justifier ou d’excuser la diffamation : l’exceptio veritatis et la bonne foi.

L’exceptio veritatis permet à une personne accusée de diffamation de se dégager de sa responsabilité en prouvant la vérité des faits allégués. La preuve de la véracité n’annule pas la commission de l’infraction, mais empêche sa répression.

La bonne foi, quant à elle, repose sur un degré de preuve inférieur à celui requis pour l’exception de vérité. Elle ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.

Pour que l’excuse de bonne foi soit retenue, quatre critères doivent être remplis :

- Les propos doivent s’inscrire dans un débat d’intérêt général.

- Ils doivent reposer sur une base factuelle suffisante.

- Leur expression doit être mesurée.

- Ils doivent être dénués de toute animosité personnelle.

Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles.

Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.

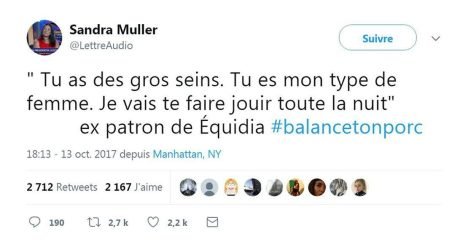

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2021 illustre cette évolution. Il s’agissait de déterminer le caractère diffamatoire des propos suivants, tenus sur Twitter par une journaliste française :

« « Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit »

Eric B., ex-patron d’E. #BalanceTonPorc. »

La Cour a reconnu le caractère diffamatoire des propos, tout en retenant l’excuse de bonne foi. Selon elle, les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général — la libération de la parole des femmes. De même, sans revirement de jurisprudence, la Cour a estimé que l’auteure n’avait pas agi avec des intentions cachées ou avec des motivations extérieures au débat. Dès lors l’auteure des propos ne faisait pas preuve d’animosité personnelle. De manière plus étonnante, la Cour d’appel de Paris a considéré que les termes utilisés, bien que forts, étaient prudents car englobant de nombreux faits et visaient à ouvrir une discussion.

L’intérêt de cet arrêt repose surtout sur l’analyse in concreto qui est faite du critère de la base factuelle suffisante.

Pour justifier l’existence de cette base factuelle suffisante, la Cour d’appel de Paris prend en compte deux éléments. Un élément antérieur à la publication du tweet litigieux, à savoir l’absence de témoins des faits : « Si la règle générale est que lorsqu’une personne s’exprime, elle doit disposer dès ce moment-là des éléments suffisants pour le faire, il en va différemment ici, où les propos allégués n’ont pas été tenus en présence de tiers. » Et un élément postérieur à la publication du même tweet : les déclarations d’Eric B. qui confirmaient partiellement les propos de la journaliste.

On voit ici se dessiner un contrôle de proportionnalité, méthode d’arbitrage entre deux droits fondamentaux qui se rencontrent, inspirée de la Cour européenne des droits de l’homme3. Ce contrôle de proportionnalité est plus explicite dans la suite de l’arrêt. La Cour, dans une évocation finale, exprime que :

« Même si Eric B. a pu souffrir d’être le premier homme dénoncé sous le #balancetonporc, le bénéfice de la bonne foi doit être reconnu à Sandra M., dès lors que son tweet (…) ne contenait pas l’imputation d’avoir commis un délit pénal et qu’il a été publié dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur la libération de la parole des femmes, avec une base factuelle suffisante quant à la teneur des propos attribués à Eric B.

Dans de telles conditions, le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté. »

Dans un arrêt récent du 13 novembre 2024, n°23-81.810, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique à nouveau cette analyse in concreto de l’excuse de bonne foi, mais en exclut le bénéfice dans ce cas précis. En l’espèce, un journaliste avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire. Il avait affirmé à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration.

La Cour de cassation insiste sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rend une décision qui peut sembler sévère à l’égard d’un journaliste non juriste. Pourtant, par ce contrôle in concreto, la Cour rappelle la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation. Elle énonce :

« En effet, aux termes du jugement et de l’arrêt, produits au soutien de l’exception de bonne foi, les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l’information, ne disposaient d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l’article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d’assises, faute pour les décisions susvisées de l’évoquer de quelque manière que ce soit. »

Le juge utilise donc un contrôle in concreto pour faire coexister des intérêts parfois antinomiques. Il agit à la manière d’un funambule afin de trouver un équilibre, une ligne de crête entre liberté d’expression et protection de la dignité de chacun.

Ce contrôle de proportionnalité n’est pas sans dangers. Certes, il s’adapte aux attentes sociales, mais si l’outrance devenait la norme, la loi ne protégerait-elle plus contre l’outrance ?

Par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2016, n°15-82.944, concernant cette fois-ci une injure, a jugé que l’expression « sxxxxe fascisante » était outrageante à l’égard de la partie civile « mais, exprimant l’opinion de leur auteur sur un mode satirique, dans un contexte polémique, au sujet des idées prêtées au responsable d’un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 mars 2021, reconnaît que sa jurisprudence pourrait être comprise comme une caution des débordements pouvant survenir sur les réseaux sociaux. Cela pourrait être perçu comme un adoubement de l’élargissement de la fenêtre d’Overton que connaît le monde politique actuellement.

Ce constat est toutefois à nuancer. La jurisprudence fait la part des choses entre la protection de la liberté d’expression et la protection de la dignitée. Là où elle semble plus douce avec le grand public et plus sévère avec des journalistes ou des politiques, c’est parce que ces derniers appartiennent à un monde public où le juge considère que leur responsabilité est plus importante en raison de leur exposition. Cette exposition les soumet également volontairement à un risque de critique plus virulente.

Les évolutions jurisprudentielles en la matière restent à suivre. Il faut toutefois retenir que l’excuse de bonne foi est devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés4.

1 L’honneur blessé : la repression de la diffamation comme iniuria, Clément Bur, DHA – supplément 28.

2 Projet de thèse, Antoine Cognon, Paris II Panthéon Assas, 2016.

3 À propos du principe de proportionnalité, Me Louis Boré, 18 juin 2020, Dalloz.

4 Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, M. le doyen Jean Carbonnier, 2001, LGDJ.

antoine.genet@acr-avocats.com

Tél : 02 41 81 16 13

Notre équipe droit pénal est à votre disposition pour approfondir avec vous ces thématiques.